環境省の令和7年度予算案が発表され、総額5946億円と前年から102%の増額となりました。重要施策には「時代の要請への対応」と「不変の原点の追求」が掲げられ、持続可能な成長や安全で安心な暮らしを実現するための事業が展開されます。本記事では、予算案の概要や注目の施策・助成事業について解説します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

環境省 令和7・2025年度予算の概要と注目施策

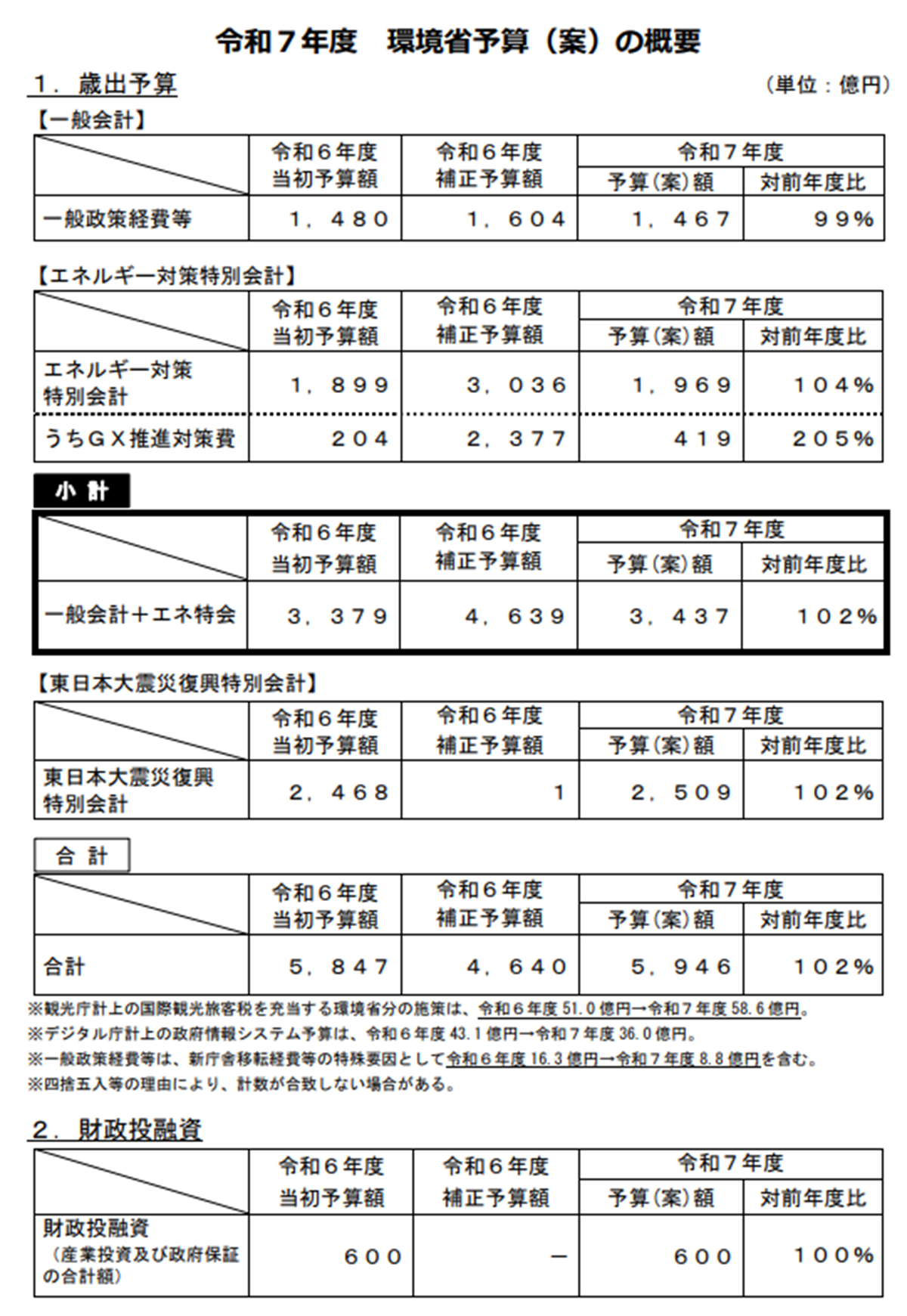

環境省の令和7年度予算案では、一般会計が1467億円、エネ特会が1969億円(うちGX推進対策費419億円)、復興特会2509億円となりました。合計では5946億円で、令和6年度の5847億円と比較すると102%の増額です。

一般会計では、一般政策経費等が1467億円とわずかな減額(前年比99%)となっています。

そのほかの予算案の全体像は、以下のとおりです。

出典:環境省 令和7年度環境省予算(案)の概要

環境省予算案 2つの重要施策

環境省の予算案では、以下の2つが重要施策として挙げられました。

| ①時代の要請への対応(持続可能な成長の推進) |

| ■グリーンな経済システムの構築 |

| ■国土のストックとしての価値の向上 |

| ■環境・経済・社会の統合の場としての地域づくり |

| ■科学技術・イノベーションの開発・実証・社会実装 |

| ■環境を軸とした戦略的な国際協調の推進 |

| ②不変の原点の追求 |

| ■安全・安心、かつ、健康で心豊かな暮らし |

| ■東日本大震災・能登半島地震からの復興等 |

「基本的方向」では、「ウェルビーイング(高い生活の質)」の実現に向けて、環境・経済・社会課題の同時解決に取り組むことが示されました。

主な施策や助成金などの事業は、以下のとおりです。()は予算案額です。

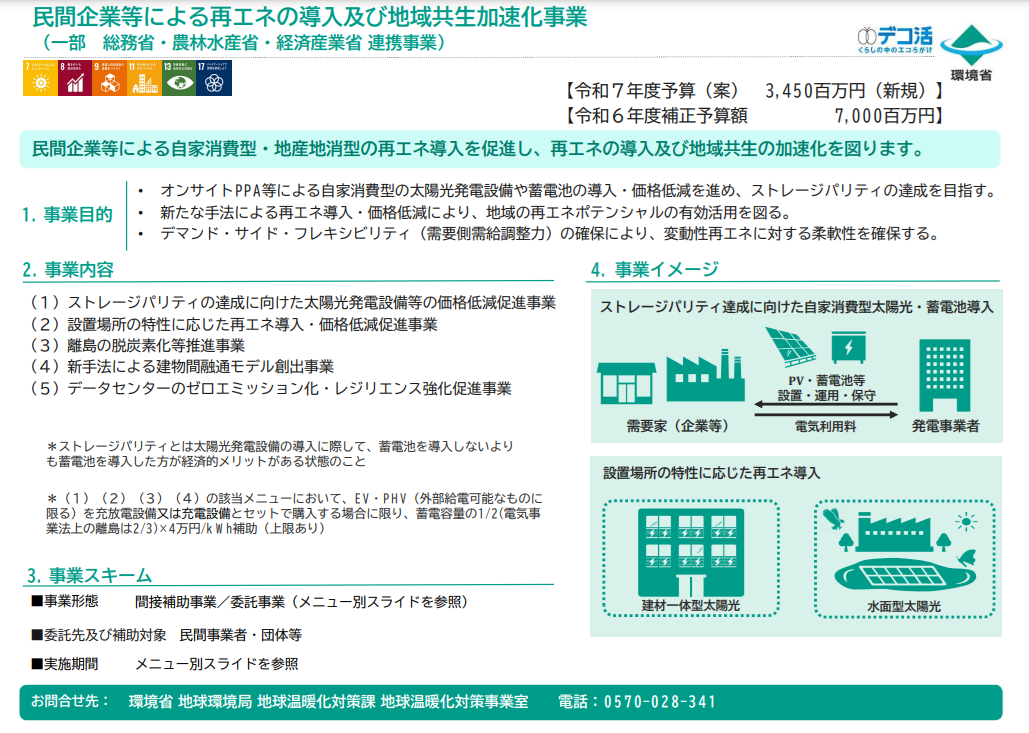

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業(34億5000万円)

民間企業等による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進し、再エネの導入および地域共生の加速化を図ります。具体的な内容は、以下のとおりです。

①ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

②設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地域共生型の再エネ導入を促進します。

➂離島の脱炭素化等推進事業

再エネ設備等の群単位での制御や社会的受容性の高いビジネスモデル構築により、離島等における再エネ主力化を目指します。

④新手法による建物間融通モデル創出事業

省CO2と災害時の電力確保が可能となる新手法による建物間電力融通のモデル創出を支援します。

⑤データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業

データセンターの再エネ活用等によるゼロエミッション化・レジリエンス強化に向けた取組を支援します。

先進的な資源循環投資促進事業(経済産業省連携事業)(150億万円)

先進的な資源循環技術・設備の実証・導入支援によって、グローバルで通用する資源循環投資を実現します。具体的な内容は、以下のとおりです。

①CO2排出削減が困難な産業の排出削減貢献事業

先進的な資源循環技術・設備に対する実証・導入を支援します。

②革新的GX製品向け高品質再生品供給事業

GX製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援する事業です。また再生材使用という付加価値をGX製品に付与することで、製造業の国際的な競争力の確保につなげます。

運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(一部、農林水産省、国土交通省連携事業)(14億1500万円)

運輸部門の脱炭素化に不可欠な先進的システムを実証し、社会実装を前提とした脱炭素輸送モデルの構築等を図ります。具体的な内容は、以下のとおりです。

①先端技術・システム等を活用した商用車の電動化促進事業

車両の電動化に付随して開発されてきた先端技術・システム等を実社会へ導入するため、モデル実証を実施します。

②車両の電動化を支えるバッテリーのリユース・リサイクル促進事業

LiBの信頼性/耐久性/性能等について統一的に評価するための閾値の整理、標準化に向けた検討等のための実証を実施します。

➂運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業

水素内燃機関、ドローン配送、自動搬送車両等、重量車両等の電動化困難領域における脱炭素化に必要な技術的課題に対応する取組のモデル的な実証を行います。

④農業機械の電動化促進事業

多様な現場において電動農機の利用および生産性向上のモデルケースを形成する実証を行い、今後の電動農機の普及拡大につなげます。

産業車両等の脱炭素化促進事業(一部、国土交通省連携事業)(11億6200万円)

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、産業車両等の脱炭素化を促進します。具体的な内容は、以下のとおりです。

①空港における脱炭素化促進事業

再エネ活用型GPUや、EV・FCV型車両の導入を支援します。

②港湾における脱炭素化促進事業

再エネ電源を用いた港湾施設設備等導入を支援します。

➂海事分野における脱炭素化促進事業

LNG・メタノール燃料システム等の導入支援事業です。

④フォークリフトの燃料電池化促進事業

燃料電池フォークリフト導入を支援します。

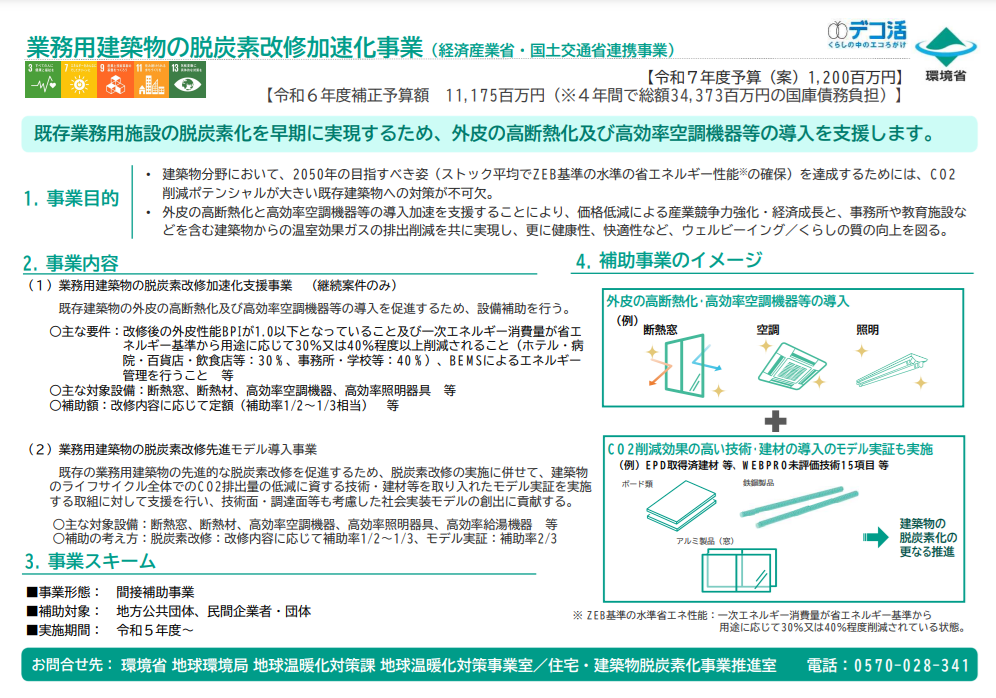

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業(経済産業省・国土交通省連携事業)(120億円)

既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。具体的な内容は、以下のとおりです。

①業務用建築物の脱炭素改修加速化支援事業(継続案件のみ)

既存建築物の外皮の高断熱化および高効率空調機器等の導入を促進するため、設備補助を行います。

②業務用建築物の脱炭素改修先進モデル導入事業

建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等を取り入れた、モデル実証を実施する取組を支援します。

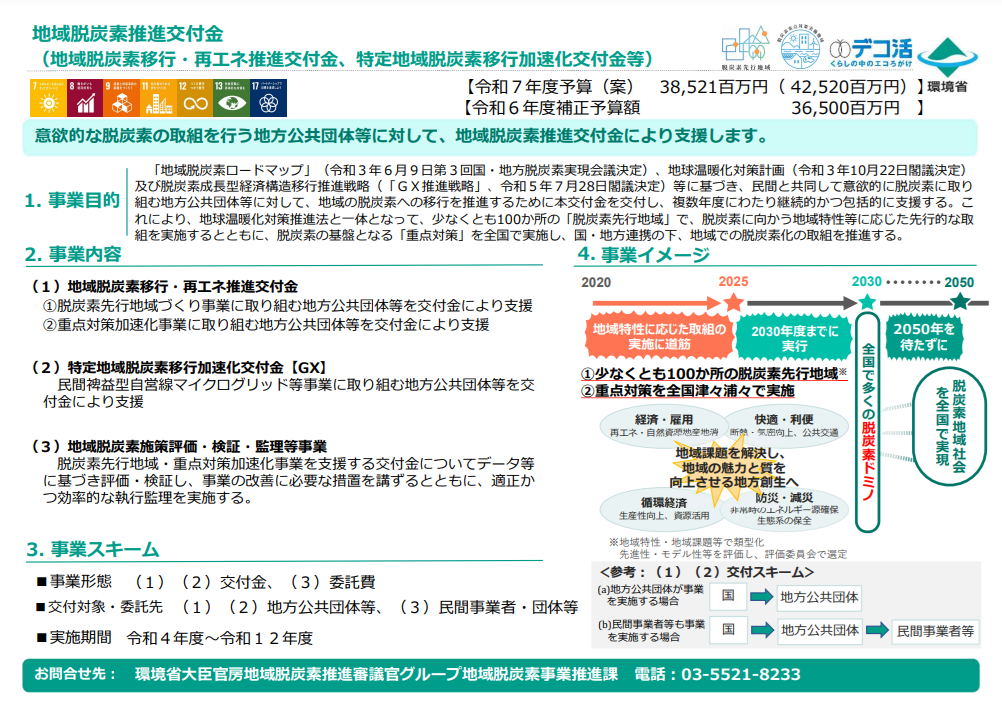

地域脱炭素推進交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等)(385億2100万円)

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。具体的な内容は、以下のとおりです。

①地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

脱炭素先行地域づくり事業に取り組む地方公共団体等や、重点対策加速化事業に取り組む地方公共団体等を支援します。

②特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】

民間裨益型自営線マイクログリッド等事業に取り組む地方公共団体等を支援します。

➂地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業

脱炭素先行地域・重点対策加速化事業を支援する交付金について、適正かつ効率的な執行監理を実施します。

地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(一部、国土交通省・農林水産省連携事業)(49億8000万円)

2030年度削減目標や2050年カーボンニュートラル実現に向け、地域共創による開発・実証を支援します。具体的な内容は、以下のとおりです。

①地域・省庁間連携によるセクター横断型脱炭素技術の開発・実証

さまざまなステークホルダーがイノベーションのパートナーとして参画できるよう、地域脱炭素化の実現に資するセクター横断的な技術開発・実証事業を実施します。

②技術シーズ・ボトムアップ型の技術開発・実証

民間の自主的な取組だけでは十分には進まない技術開発・実証を実施します。

➂スタートアップ企業に対する事業促進支援(スタートアップ枠)

2030年度目標等の達成に資する新規産業の創出・成長を目的として、創造的・革新的な技術を有する事業者を補助金で支援します。

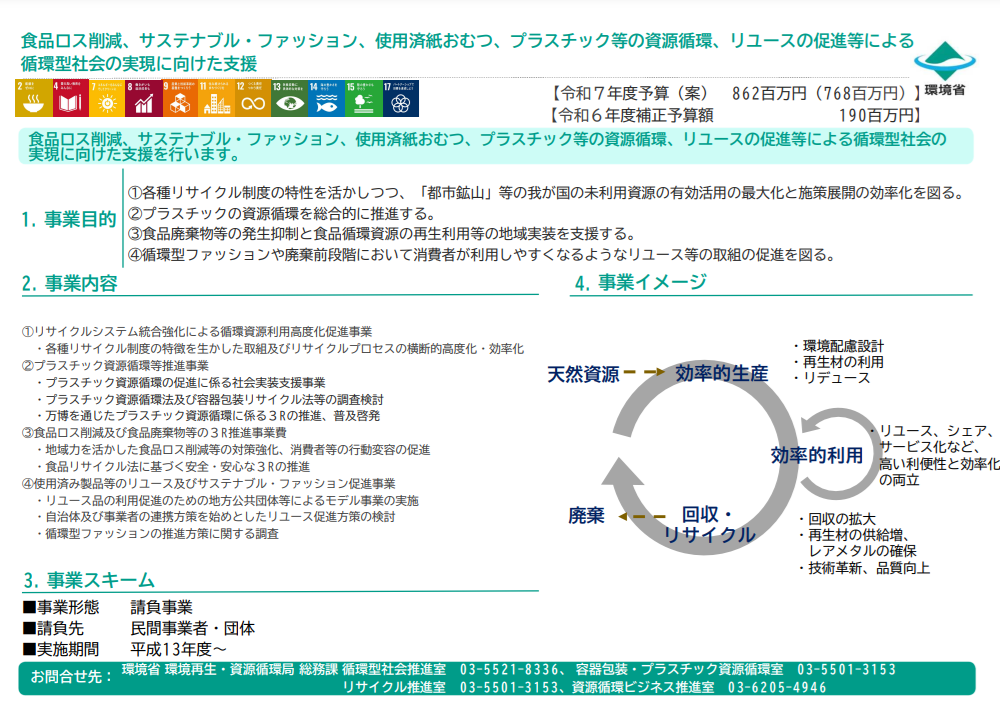

食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環、リユースの促進等による循環型社会の実現に向けた支援(8億6200万円)

食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環、リユースの促進等による循環型社会の実現に向けた支援を行います。具体的な内容は、以下のとおりです。

①リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業

②プラスチック資源循環等推進事業

③食品ロス削減及び食品廃棄物等の3R推進事業費

④使用済み製品等のリユース及びサステナブル・ファッション促進事業

概算要求との違いは?

概算要求時の一般会計の総計では、1730億円と、前年度比117%の増額でした。また全体の合計でも前年比149%と大きな増額となっています。今回の予算案では全体の予算が大きく削られ、ほぼ前年並みの水準です。

まとめ

環境省の令和7年度予算案では、前年度予算額から102%の増額となりました。「時代の要請への対応」と「不変の原点の追求」を重要施策に掲げ、グリーン経済システムの構築や安全・安心な暮らしなど、ウェルビーイングの実現が目指されます。

今回の予算案では全体の予算が大きく削られ、ほぼ前年並みの水準です。少数派与党となった本国会では、与党の提案する予算がどの程度受け入れられるかが焦点になります。すでに野党からは、税金の使い道を厳しく追及する姿勢が示されています。議論の方向性に注視し、来年度の事業計画に役立てましょう。