物価高が続く中、低所得者の生活が不安定になっています。誰もが「楽しい」生活を送れるようになるためには、低所得者への支援も不可欠です。

令和元年、年金だけでは生活を支えられない年金生活者の支援のために「年金生活支援給付金」が施行されました。これは高齢者だけでなく、障害年金や遺族年金の受給者も対象となっています。

いつ、だれが必要になるかわからない制度だからこそ、概要や申請方法をきちんと確認しておきましょう。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される交付金です。令和6年度基準額は、年6,3729円(月5,310円)となります。

対象となるのは高齢者(老齢年金生活支援給付金)のほか、障害基礎年金(障害年金生活支援給付金)や、遺族基礎年金(遺族年金生活支援給付金)を受け取っている場合です。

また補足的老齢年金生活支援給付金として、要件を満たさない場合でも、所得と年金の合計額が約89万円までの高齢者に対して補足的な給付が支給されます。

支給要件と給付額の詳細

老齢年金生活支援給付金・障害年金生活支援給付金・遺族年金生活支援給付金は、それぞれ要件や給付額が異なります。制度ごとの概要をまとめました。

老齢基礎年金

■支給要件

①65歳以上で、老齢基礎年金を受けている

②請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

➂前年の年金収入金額とその他の所得の合計が、規定の範囲である

なお旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金も対象となります。

ただし、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

■給付額

・老齢年金生活者支援給付金

給付金額は、以下の①と②の合計額です。

①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間÷480月

②保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間÷480月

・補足的老齢年金生活者支援給付金

給付金額は保険料納付済期間に基づく額に、調整支給率を乗じて得た金額です。

5,310円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率

なお保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。生まれた歳や免除期間によっても異なりますので、注意してください。

納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合の老齢年金生活者支援給付金給付額例は、以下のようになります。

5,310円×240÷480月=2,655円

11,333円×60÷480月=1,417円

合計 2,655円+1,417円=4,072円(月額)

計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げて計算します。

障害基礎年金

■支給要件

①障害基礎年金を受けている

②前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円)」以下である

なお旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金も対象となります。

ただし、障害年金等の非課税収入は、要件内の「所得」には含まれません。

■給付額

・障害等級が1級

6,638円(月額)

・障害等級が2級

5,310円(月額)

遺族基礎年金

■支給要件

①遺族基礎年金を受けている

②前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円)」以下である

なお遺族年金等の非課税収入は、要件内の「所得」には含まれません。

■給付額

5,310円(月額)

ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。

給付金の改定

給付額には毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送付されます。

年金生活者支援給付金が支給されない場合

以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

①日本国内に住所がないとき

②年金が全額支給停止のとき

➂刑事施設等に拘禁されているとき

特に①または➂の場合には、届出が必要です。該当した場合には、お近くの年金事務所か、以下に問い合わせてください。

給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)

0570-05-4092

申請手続きと注意点

年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。年金生活者支援給付金の受け取り方や各種手続きと、注意点を見ていきましょう。

受け取り方

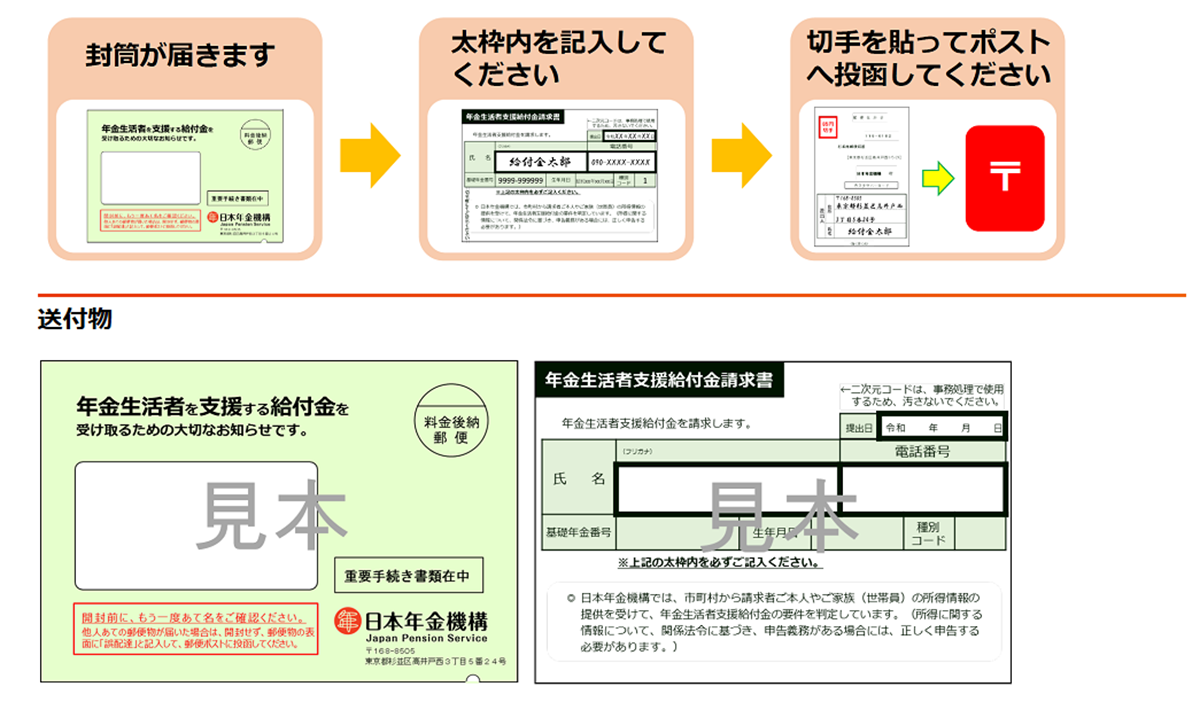

年金生活者支援給付金を受け取る主な流れは、以下のとおりです。

①年金生活者支援給付金請求書を提出する

②年金生活者支援給付金 支給決定通知書を確認する

③年金生活者支援給付金の受け取り

年金生活者支援給付金請求書の提出後、1~2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が送付されます。またお支払い月の上旬には、日本年金機構から振込通知書が届きます。通知書に記載の給付額が支給されますので、必ず確認してください。

年金生活者支援給付金の受け取りは、原則、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)です。年金と同じ受取口座に、年金とは別途支払われます。

支払いは原則として、請求した月の翌月分からです。早めに請求手続きを行いましょう。

新規に年金生活者支援給付金を請求する場合の主な手続き

新たに年金生活者支援給付金を請求する場合、申請者の状況によってはさまざまな手続きが必要になります。主な手続きは、以下のとおりです。

■老齢基礎年金を新規に請求する

65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されます。確認し、手続きを行ってください。

■特別支給の老齢厚生年金を受けている、または老齢基礎年金を繰上げ受給している

65歳になる誕生月の初旬に「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

なお支給要件に該当するか確認できない場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。

■障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する

年金の請求手続きをするときに年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行ってください。

なお基礎年金を受給し、さらにこれから年金生活者支援給付金を受け取る場合、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が毎年9月から送付されます。

必要事項の記載等を済ませ、ポストへ投函してください。

参考:国民年金機構

支給要件に該当するか確認できない場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。

年金生活者支援給付金をすでに受給している場合の手続き

すでに年金生活者支援給付金を受給している人の主な手続きは、以下のとおりです。

■各種通知書を再発行したいとき

「再発行申請書」を年金事務所に郵送で提出してください。また、各種通知書の再発行については、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)でも受け付けています。

■支給要件に該当しなくなったとき

「年金生活者支援給付金不支給事由該当届」を年金事務所に提出してください。郵送での提出も可能です。

■受給者が亡くなったとき

年金とあわせて、手続きができます。また「未支給年金」「未支払給付金請求書」「受給権者死亡届(報告書)」は年金と同じ届書となりますので、支援給付金だけで手続きする必要はありません。

ただし共済年金を受けていて、年金生活者支援給付金を受けている場合は、「未支払給付金請求書」を年金事務所に提出してください。

まとめ

世界的にも不安定な社会情勢が長引く中、所得の少ない世帯の生活は、特に大きな影響を受けています。年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活できない低所得者に対する支援です。

難しい申請もなく、申請書をポストへ投函するだけで受け取れる交付金ですので、手続きに慣れていない人にもぜひ活用してください。

年齢を重ねたり、予期せぬ事態に陥ったりしたときには、自分の力だけではどうにもできないことがあります。これは誰にでも起こり得ることです。公的な支援を積極的に利用し、苦しい時期を乗り越えていきましょう。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する